|

| Rhöndorf, Kapelle |

Manchmal bin ich träge, wenn ich meine Touren

auswähle. Ich greife auf Touren zurück, die ich kenne und die ich häufig

gefahren bin. Und die landschaftlich so schön sind, dass sie mich jedes Mal

aufs neue überwältigen. Die Streckenführung kenne ich wie im Schlaf, auf jeder

Tour entdecke ich neue Details. Die Eindrücke bleiben haften und sind so

frisch, als hätte ich mich neu verliebt. Die Tour nach Eitorf ist eine solche

Tour. Zudem bietet sie einen weiteren

Vorzug: sie entspricht ziemlich genau meinem Leistungsvermögen. Achtzig

Kilometer gehen an meine Leistungsgrenze, dazwischen eine Pause in Eitorf. Und

auf der zweiten Hälfte, in der die Anstiege im Siegtal zahm sind, werden meine

Beine schwer.

Doch zunächst muss ich das Rheintal verlassen und die

Höhenzüge des Siebengebirges hinauf steigen. Alter Zoll, über die Kennedybrücke

nach Beuel, den Radweg immer den Rhein entlang, Königswinter, in Rhöndorf halte

ich mich links zur Hauptstraße, dann rechts, geradewegs nach Bad Honnef, wo

mich die protzige Villen am Straßenrand entzücken, am Kurviertel vorbei, an der

Fußgängerzone vorbei, dann links. Geradeaus folge ich der Beschilderung nach

Aegidienberg, hinter dem Ortsausgangsschild und dem Sportplatz zieht die

Steigung an. 5,8 Kilometer kurvenreiche Strecke liegen vor mir, dies verspricht

das Straßenschild. Das Versprechen ist voller Spannung. Aus einer zugewucherten

alten Fabrik ragt ein Schornstein heraus, Graffitis leuchten in prallem Blau

auf einer Verteilstation der Stadtwerke Bad Honnef, das Jagdhaus Schmelztal

unterstreicht seine Bedeutung mit einem Hirschgeweih an der Fensterfront. Die

5,8 Kilometer kurvenreiche Strecke rauschen wie im Traum vorbei, ich trete im

mittleren Gang, der Anstieg ist nicht allzu bissig, so dass ich meine Kräfte

einteilen kann. Hinter einer Kurve mit einem Wanderparkplatz zieht der Anstieg

auf seinem letzten Stück an, der Wald geht in Wiesen über, die ersten Häuser

von Aegidienberg rücken in Sichtweite.

|

| 5,8 Kilometer kurvenreiche Strecke |

Aegidienberg ist einzigartig, was die Logistik des

Rennradfahrens betrifft. Am Kreisverkehr, in Ortsrandlage, befindet sich

nämlich ein Fahrradgeschäft, das reichlich Rennräder anbietet. Schlauch,

Mantel, Werkzeug, gerne habe ich mich dort mit allem nützlichen versorgt, um

Pannen gewappnet zu sein.

Am Kreisverkehr halte ich mich rechts, ich trete

gemächlich, aber es geht immer noch den Berg hinauf. An der nächsten großen

Ampel biege ich nach links ab, ich folge der großen Welle des Autoverkehrs, der

auf die Autobahnauffahrt der A3 zustrebt. Ein, zwei, drei Kreisverkehre reihen

sich in Rottbitze aneinander. Discounter und Handwerksbetriebe zerstreuen sich

am Waldrand. Nachdem der Troß der Autofahrer auf die Autobahn eingebogen ist, folge

ich der Straße geradeaus und kann ich in aller Ruhe genießen, wie es bergab

geht. Zufrieden schaue ich nach vorne, wie sich der gerade Strich der Straße

nach unten zieht. Großzügig breitet sich ein Streifen von Gras am Straßenrand

aus, dahinter stemmt sich all die Wucht des Mischwaldes in die Höhe.

Nachdem ich die Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz

überquert habe, öffnet sich das Gelände. Ich bin in der Musser Heide angelangt.

Ich biege nach links ab Richtung Buchholz und ich bin entzückt, welch ein

großer Blütenteppich auf der Wiese blüht, eine Sinfonie in Farben. Und es ist

merkwürdig, dass dieses Farbenmeer gar nicht weit weg von einem Flugplatz liegt,

der sanft eingebettet ist zwischen Siebengebirge und Westerwald. Den Flugplatz

sind die Nationalsozialisten schuld. Fluglärm brauche ich keinen zu fürchten,

denn lautlos betreiben Segelflieger dort ihren Freizeitsport.

|

| Musser Heide |

„Muss“ leitet sich von „Moss“ ab, was so viel wie

Moor bedeutet. Davon bin ich nicht weit entfernt, denn auf der Asbacher

Hochfläche breitet sich tatsächlich das Natuschutzgebiet „Buchholzer Moor“ as. Das

Gelände, nass, landwirtschaftlich nicht nutzbar, nur Fichten, Kiefern oder

Heide können dort wachsen, bebauten die Nationalsozialisten 1935, oder vielmehr

das Luftgaukommando in Köln. Der Flughafen hatte die Besonderheit, dass er vom

Feind nicht erkannt werden sollte. So wurde ein Wohnhaus, ein Geräteschuppen

und eine Scheune auf dem Flugplatz stehen gelassen. Sogar Vieh wurde in einem

Stall gehalten, während die Hangars den Formen der Scheune angepaßt wurden.

Sorgfältig ging man auch mit einer Kapelle um, die abgetragen wurde und jenseits

der Landstraße wieder aufgebaut wurde. Nach Kriegsende ging ein Teil des Flughafens

in den Besitz der Bundeswehr über, die hinter dem Segelflugplatz

Munitionsdepots unterhält.

An der nächsten Querstraße halte ich mich weiter in

Richtung Buchholz und biege nach rechts ab. Seicht rolle ich den Berg hinunter,

während sich Buchholz mit dem markanten weißen Kirchturm nähert. Pfusch am Bau

wurde betrieben, als die Kirche 1862 gebaut wurde. Der Sand aus den Sandgruben

bei Buchholz enthielt Salpeter, so dass der Mörtel mit der Zeit zerbröselte und

die Kirche einzustürzen drohte. Es führte kein Weg daran vorbei, dass die

Kirche abgerissen werden musste. Dem neuen Kirchtrum, der 1971 gebaut wurde,

sieht man sein junges Alter nicht an. Ich hätte ihn glatt in das Mittelalter

eingeordnet.

|

| Kirchturm in Buchholz |

Hinter Buchholz geht es mal rauf, mal runter, aber

alles in Maßen. Wallroth und Oberscheid heißen die nächsten Dörfer. Die Höhen

des Westerwaldes waren stets dünn besiedelt, das war schon bei den Römern so.

Auf der rechten Rheinseite hausten die wilden Germanen, und diese mussten sich

die Römer vom Leib halten. Daher waren die Höhen des Westerwaldes eine Art

Pufferzone, in der sie alle Ansiedlungen gnadenlos nieder brannten, die ihnen

in den Weg kamen. Umgekehrt versuchten sie, die germanischen Stämme für sich zu

gewinnen und in ihren Römerstädten anzusiedeln. Die Römer gingen, die Franken

kamen. Diese bauten ihre Behausungen in den fruchtbaren Tälern der Pleis, Sieg

oder Wied, aber nicht hier auf der Höhe. Hinter Oberscheid besticht der

Fernblick in seiner Klarheit und ich schaue vorläufig ein letztes Mal auf das

Siebengebirge zurück.

Ich kreuze die Bundesstraße B8, die früher als

Handels-, Heer- und Poststraße quer durch den Westerwald bis nach Leipzig

führte. Nicht weit von dieser Kreuzung wurde eine der größeren Schlachten des

Rheinlandes geschlagen, die 1796 als „Schlacht von Kircheib“ bekannt wurde,

kaum Eingang in die Geschichtsbücher fand, aber dafür um so blutiger endete. Im

Zuge der französischen Revolution verlangten Preußen und Österreich von

Frankreich, dass der abgedankte Sonnenkönig Ludwig XIV. wieder als

Alleinherrscher eingesetzt werden sollte. Preußische und österreichische

Truppen griffen Frankreich an, als die Regierenden dies ablehnten. Daraufhin

schlugen französische Truppen zurück, sie drangen ins Rheinland ein, sogar bis

auf die rechtsrheinische Seite. Nahe der B8 richteten die Franzosen ein

Feldlager für 20.000 Soldaten ein, das sie mit Schutzwällen und Schützengräben

befestigten. Im Morgengrauen des 19.

Juni 1796 kam es zu ersten Gefechten, als österreichische Truppen, die mit 14.000

Soldaten weit unterlegen waren, das französische Lager angriffen. Die

Österreicher sollten dennoch die Franzosen eine vernichtende Niederlage

beibringen, weil ein Späher die Stärke des österreichischen Heeres falsch

einschätzte. Er meldete seinem Brigadegeneral 35.000 österreichische Soldaten,

die das Lager von beiden Richtungen der Heerstraße umgaben. Der Brigadegeneral

kommandierte daher nur die Hälfte seiner Soldaten auf die Höhen von Kircheib,

wo die Österreicher sie auf dem karg bewachsenen Gelände zuerst mit Kanonen

beschossen und dann mit ihren Bajonetten aufspießten. 2.500 französische

Soldaten wurden getötet, aber nur 500 österreichische.

|

| letzter Blick auf das Siebengebirge im Hintergrund |

Hinter der Kreuzung kann ich meine Beine baumeln

lassen, denn bis Eitorf kann ich zehn Kilometer mitreißende Abfahrt genießen.

Ich bin überwältigt, wie die Straße sich windet, biegt, krümmt, Schlangenlinien

zieht, die Undurchdringlichkeit des Waldes aufreisst. Ich radele vorbei an

sonnenbeschienen Wiesen, dem glucksenden Eip-Bach und Tannen, die in den Himmel

ragen. Meine Glücksgefühle nehmen kein Ende, bis ich den Ortseingang von Eitorf

erreiche. Der Kraftaufwand ist mäßig, ich muss wieder in die Pedale treten, ich

fahre in Eitorf hinein über die Asbacher Straße. Graue Mietskasernen am

Waldrand sind so platt, dass sie mich an Bauten in der früheren DDR erinnern. Fassaden

aus rostbraunen Ziegelsteinen bröckeln. Ich rumpele an einer Baustelle vorbei.

Beschaulichkeit sieht anders aus.

Der Marktplatz im 1960er-Jahre Stil gehört nicht

gerade zu den Top-Sehenswürdigkeiten, doch ich habe mich an Eitorf gewöhnt,

vielleicht, weil es nicht abgedreht ist und authentisch wirkt. An dem Rathaus,

einem phantasielosen Zweckbau, ist die Fensterfront so grau wie die

heruntergelassenen Jalousien. Auf dem Marktplatz muss ich mich an parkenden,

suchenden und herumkurvenden Autos vorbei wursteln. Zu Fußball-WM-Zeiten

gelingt es der einen oder anderen Deutschland-Fahne, die Häuserfronten aus der

Umklammerung der Eintönigkeit zu befreien.

Die Ruinen des Marktplatzes haben die Eitorfer in

einem schwarzen Viereck verewigt. Das sind schwarze Pflastersteine, deren

Formen ein Viereck zeichnet, das wiederum an die Umrisse des einstigen

Kirchturms erinnert. 1144 wurde die „villa Eythorp“ in einer Urkunde des

Stiftes Bonn-Vilich erstmals erwähnt, fast zeitgleich wurde um 1150 wurde die

romanische Kirche fertiggestellt. Dreißigjähriger Krieg, Pfälzischer

Erbfolgekrieg, Spanischer Erbfolgekrieg, Siebenjähriger Krieg, bis in das 18.

Jahrhundert hinein waren große Teile des Rheinlandes wie ausgemergelt,

ausgelaugt und verödet. Hinzu kam, dass Eitorf inzwischen zum Herzogtum Berg

gehörte, welches von Düsseldorf aus regiert wurde. Weit entfernt von der

Hauptstadt, schwand das Interesse der Herzöge. So kam es, dass zwar Handwerker

aus Eitorf die Wände des Mittelschiffes neu vermauerten. Die Regierung in

Düsseldorf zahlte ihnen aber keinen Lohn, weil sie ihre eigenen Architekten

hatte, und diese suchten sich wiederum ihre eigenen Handwerker aus.

So verfiel die Kirche und wurde schließlich so baufällig,

dass sie nicht mehr benutzt werden konnte. 1889 wurde ein Neubau südlich des

Marktplatzes beschlossen. Beim Bau der neuen Kirche wurde das Kirchenschiff der

romanischen Kirche abgetragen, während der Turm stehen blieb. Dieser behauptete

seine Stellung, ohne einzustürzen. Das

blieb so bis zu den Geschehnissen des 17. März 1945.

|

| Eitorf - Rathaus (oben) und Marktplatz (unten) |

Eitorf hatte es in seinen letzten Wochen des Zweiten

Weltkriegs übel erwischt. Die militärische Lage war hoffnungslos. Am 7. März 1945

hatten die Alliierten bei Remagen den Rhein überschritten. Truppen und Panzer

wälzten sich durch das Siegtal voran, zum Durchmarsch nach Westfalen. Das Ende

kam mit Schrecken, denn die militärischen Befehlshaber richteten ihren Terror

nun gegen die eigene Bevölkerung. So befahl Himmler Ende März 1945, alle

männlichen Einwohner in Häusern zu erschießen, die dem Feind eine weiße Fahne

zeigten. Der Oberbefehlshaber West im Rheinland, Walter Model, konkretisierte

diesen Befehl: „Alle, die abseits

ihrer Einheit auf Straßen, in Ortschaften, in Trossen oder Ziviltrecks, auf

Verbandsplätzen, ohne verwundet zu sein, grundlos angetroffen werden und

angeben, noch versprengt zu sein und ihre Einheit zu suchen, sind standrechtlich

abzuurteilen und zu erschießen". Selbst in dieser aussichtslosen Lage

teilte er dem Führer mit: „Der Sieg der nationalsozialistischen Idee steht

außer Zweifel, die Entscheidung liegt in unserer Hand.“

Diese Botschaft hatte

Wurzeln geschlagen und war im Siegtal angekommen. Bei Merten und Eitorf hatten

sich Widerstandsnester „deutscher Ritterkreuzträger“ gebildet, die den Glauben

an den Nationalsozialismus hochhielten und bis zur letzten Patrone kämpften.

Diese letzten Widerstandskämpfer schafften es, dass die Schlacht um Eitorf sich

achtzehn Tage lang in die Länge zog – sie begann am 21. März und endete am 7.

April. Zweimal wurde Eitorf bombardiert, darüber hinaus lag sie unter Dauerbeschuss

von schwerem Artilleriefeuer, unterstützt von Jagdbombern. Erst nach zähen

Häuserkämpfen eroberten die Alliierten die Stadt. Während des Luftangriffs

versank der alte Kirchtum am 17. März 1945 in Schutt und Asche, so wie der

Marktplatz und weite Teile der Stadt. In der Nachkriegszeit beschlossen die

Verantwortlichen der Stadt, den Turm nicht wieder aufzubauen und ihn in den

schwarzen Viereck zu verewigen.

|

| Pause an der Imbissbude |

Da die einzige

Gaststätte am Marktplatz mit Außengastronomie um die Nachmittagszeit geschlossen

ist, muss ich mich noch ein Weilchen abstrampeln. An der nächsten großen

Kreuzung biege ich links ab, ich folge dem Hinweisschildern in Richtung Hennef.

Nach einem Kilometer ist es soweit, denn ich mache am Straßenrand Pause. Die

beiden Flaschen Pils, die ich in einem Imbiss trinke, vollbringen eine Wohltat,

denn sie sind erfrischend kühl. Geruhsam lasse ich den Straßenverkehr vorbei

rauschen. Ich schaue die Anhöhe hinauf, die ich bald hoch schleichen werde.

Man könnte fragen,

wieso ich mir die Landstraße L333 durch das Siegtal antue. Auto drückt sich an

Auto, Stoßstange an Stoßstange. Glücklicherweise ist die Richtung Hennef

deutlich weniger frequentiert wie diejenige Richtung Eitorf. Anfangs war es ein

Stück Bequemlichkeit, weil ich immer nur geradeaus fahren wollte. Nun sind es

die Kurven und Schleifen, die die Sieg zieht und denen die Landstraße folgt.

Vor allem sind es diejenigen Abschnitte – bei Merten und hinter Bülgenauel – an

denen die Straße zwischen der Sieg und den Felswänden regelrecht eingequetscht

wird. Ruhig, seicht und glatt, schimmert die Wasseroberfläche der Sieg zwischen

Buschwerk hindurch. In schmalen Ritzen fällt das Sonnenlicht auf die Straße, während die Felswände senkrecht auf der

anderen Seite empor steigen und auf deren Spitze hartnäckiges Strauchwerk die

Stellung hält. Und bei Bülgenauel traue ich kaum meinen Augen, wie der schroffe

Felsen von einer Burgruine gekrönt wird: das ist Blankenberg, in seiner

Wortentstehung hieß der Flecken „auf dem blanckenberge“, dies bestätigte

jedenfalls der Kölner Erzbsichof Philipp von Heinsberg 1171. Ich schaue aus dem

Tal auf die in luftiger Höhe hängende Ruine, die schwindet, je mehr die Straße

auf die Felspartie zuläuft.

|

| Felsen auf der Landstraße L333 |

Ich wundere mich,

dass all die Rheinromantiker und Literaten es im 19. Jahrhundert bis an die Ahr

und in die Eifel geschafft haben, aber kaum ins Siegtal. Die spröde Schönheit

beeindruckt, die harten Konturen des Geländes reißen mit. Die Ruhe, die das

gemächliche Flußbett der Sieg vermittelt, steht der Schönheit der Flußtäler auf

der anderen Seite des Rheins um nichts nach.

Man könnte das

Siegtal als Geheimtipp bezeichnen. Ferdinand Freiligrath oder Karl Simrock, Clemens

Brentano oder Gottfried Kinkel, all diese Rheinromantiker, die von Burg zu Burg

wanderten, schafften es nicht vom Rhein an die Sieg. Ernst Moritz Arndt, der

den Rhein, das Ahrtal und die Eifel in- und auswendig gekannt haben muss, widmet in seinen Wanderungen gerade eine

schlappe Seite der Sieg: „Die Gegend an der Sieg ist überhaupt merkwürdig

genug, zuerst durch ihre vortrefflichen Wiesenbewässerungsanstalten, und weil

ihre Berge den besten Stahl Deutschlands liefern.“

Stahl ? Hüttenwerke

liegen an der anderen Ecke der Sieg, bei Siegen, und anstatt dessen betrete ich

Neuland. Ich teste den Siegtalradweg. Im Siegtal rühren die verantwortlichen

Tourimus-Manager fleißig die Werbetrommel. Die Anzahl der Übernachtungen steigt.

Wanderer locken sie mit dem Natursteig Sieg. Von Windeck bis zur Mündung in den

Rhein begleitet ein durchgängiger Radweg die Sieg. Am ersten Sonntag im Juli

geht dann das große Event für Fahrradfahrer los – „autofreies Siegtal“. Ich war

nie da, vor allem die S-Bahn-Züge müssen vollgestopft sein mit Fahrradfahrern,

haben Freunde uns erzählt.

|

| die Sieg - einfach schön |

Ich mag es ruhiger,

so wie heute, und an den ersten Häusern von Hennef-Stein folge ich dem

Fahrradsymbol des Siegtalradweges, nach wenigen Metern biege ich wieder links

ab. Ich bin gelandet in der Abgeschiedenheit von Feldern. Anfangs gleitet der

Fahrradweg auf einem gut befestigten Schotterweg dahin, der nach der nächsten

Querstraße auf einen Teerweg wechselt.

Ich bin nicht immer

ein Freund von Radwegen entlang von Flüssen, weil sie manchmal in Zickzack-Form

verlaufen, Umwege produzieren, am Wochenende bei schönem Wetter zu stark

frequentiert sind oder auch an manchen Stellen als Feldweg für Rennradfahrer ungeeignet

sind. Hier an der Sieg läßt es sich gut aushalten. Ich halte Blickkontakt mit

dem Fluß, der sich durch sein Bett windet, träge und mit einem Schuß

Leichtigkeit. Ich lasse mich tragen von der Stimmung, bemerke am Rande, dass

das Tal breiter wird, während Kleckse von Häufchenwolken den Sonnenschein nicht

trüben. Und beiläufig bemerke ich ein anderes Hindernis: zwischen den flach

auslaufenden Mittelgebirgsrändern weht der Wind zwar nicht stramm, aber unentwegt

aus Nordwest. Ich spüre ihn, wie er sich meinem Körper entgegen stellt. Einige

Reserven muss ich aus meinen Beinen heraus holen, meine Tritte werden

schwerfällig. Ich radele durch bis zum Ziel, das beschließe ich.

Hinter Weldergoven

biege ich ab, ich fahre quer durch Hennef, die Frankfurter Straße entlang, dann

nach Geistingen, am Kreisverkehr rechts, an der Ampel vor der

Mundorf-Tankstelle links, immer geradeaus bis zum Ortsausgangsschild, vorbei an

der Bauschuttdeponie in Niederpleis, in Stoßdorf folge ich der

Fahrradbeschilderung zurück an die Sieg, in Friedrich-Wilhelms-Hütte wechsele

ich über die Brücke auf die andere Seite der Sieg, weiter die Sieg entlang bis

zur Autobahnauffahrt Bonn-Beuel, nach Schwarz-Rheindorf, wieder zurück zum

Alten Zoll.

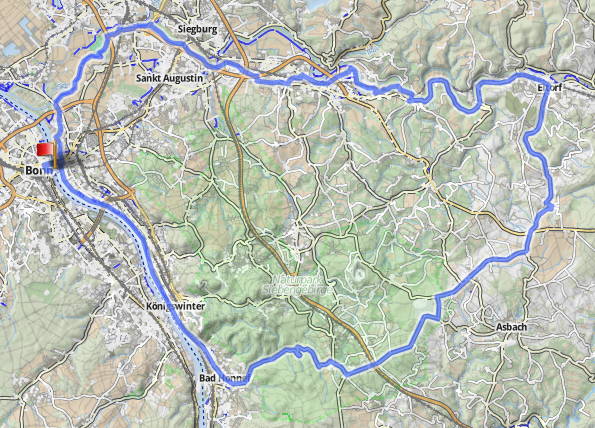

Strecke (84 km):

Höhenprofil:

Link nach www.gpsies.com